サンゴの増え方とは?| サンゴの産卵と生態について解説

このページでは、サンゴの産卵や無性生殖の仕組みについて詳しく解説します。サンゴはどのように子孫を残し、成長していくのか?一斉産卵の神秘や、環境による影響についてもわかりやすく紹介します。

サンゴは動物?植物?

サンゴは動物

サンゴは見た目が植物のようですが、実は動物です。「ポリプ」と呼ばれる小さな生きもの(ミニ・イソギンチャクのようなもの)が集まってできています。ポリプは自分で食べ物をとるだけでなく、「褐虫藻(かっちゅうそう)」という微生物と共生し、光合成によるエネルギーを得ています。

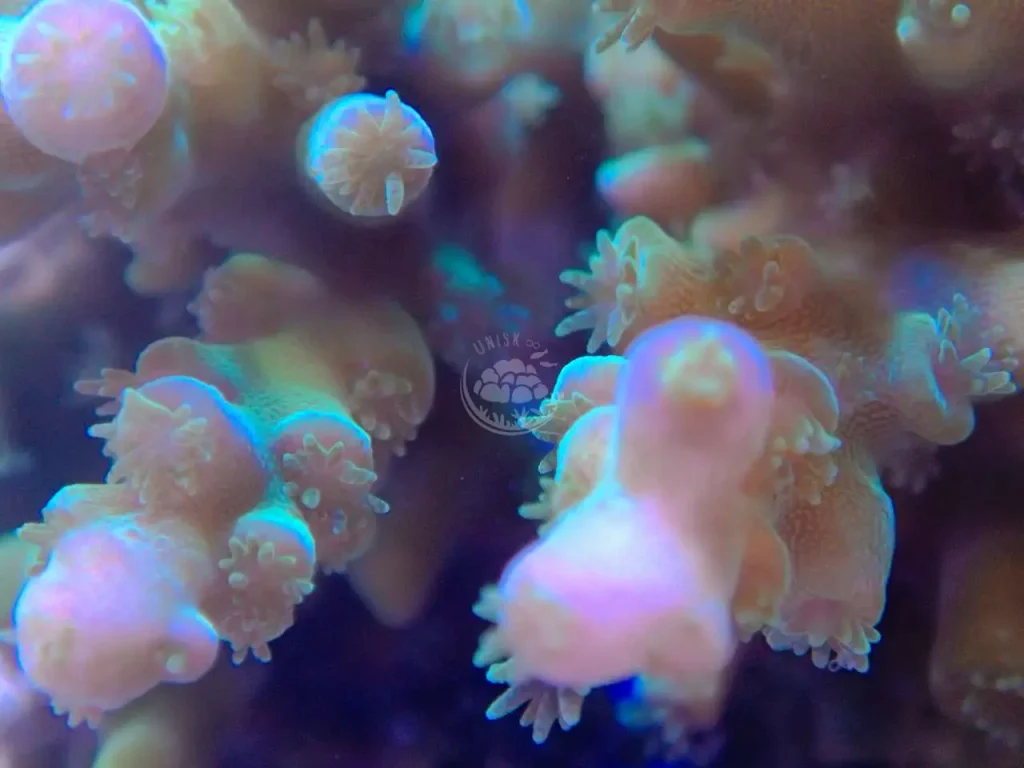

写真はエダサンゴの拡大写真。ポリプのかたちが良くわかります。

サンゴの増え方と生態

サンゴは「無性生殖(むせいせいしょく)」と「有性生殖(ゆうせいせいしょく)」の2種類の方法で増えます。

サンゴは、自分の体を分裂させて増えます。無性生殖とはクローンで増えることを言います。

- 分裂:ポリプが自分の体の一部を分裂させ、新しいポリプを生み出します。

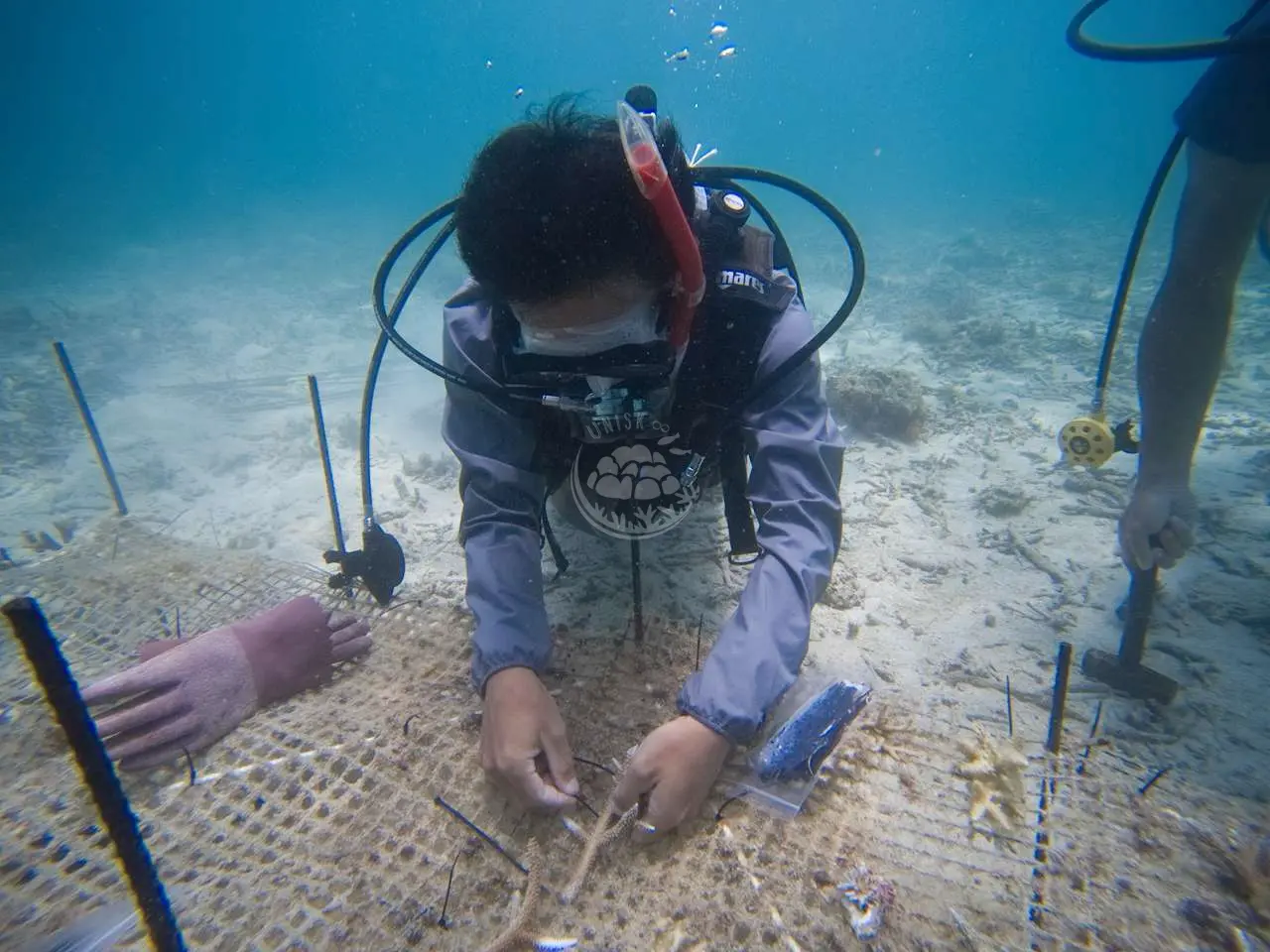

- 断片化(フラグメンテーション):台風や波でサンゴの骨格の一部が折れ、その破片(だんぺん)が新しいサンゴとして成長します。

断片を植えると、サンゴ礁が増える?

ユニスクでは、強い波で折れてしまったサンゴの断片を海底に固定し、サンゴ礁を復元する取り組みを行いました。詳しくは最後に ↓

サンゴは動物なので、卵で生まれたり、中には身体の中で赤ちゃんを育てるものもいます。

- サンゴの産卵には2つの種類がある サンゴは、バンドル、または直接放出で産卵します。

- バンドル産卵:卵と精子を「バンドル」と呼ばれるカプセル状のものにまとめて放出します。バンドルは水面に浮かび、そこで破裂(はれつ)し、うまく混ざると赤ちゃんができます。

- 直接放出:バンドルを作らず、卵と精子を水中にそのまま放出するものもいます。どちらも沢山のサンゴと混ざることができるので、元気なサンゴに育ちやすくなります。

植え付けたサンゴが、一斉産卵した!

このページの1番最初の写真は、私たちが海底に移植したサンゴが、移植から4年目に産卵したもの。あたり一面に漂う新しい命はとてもあたたかく、神秘的なものでした。

- 個別に産卵するもの、一斉に産卵するもの、身体の中で赤ちゃんを育てるもの…。

- そして、まだ良くわかっていないものもいると言います。「どうやって調べたらいいのかなな」と友達の研究者が悩んでいましたが、その後「わかったかも!」という連絡を頂いたので、いつか取材に行こうと思います。

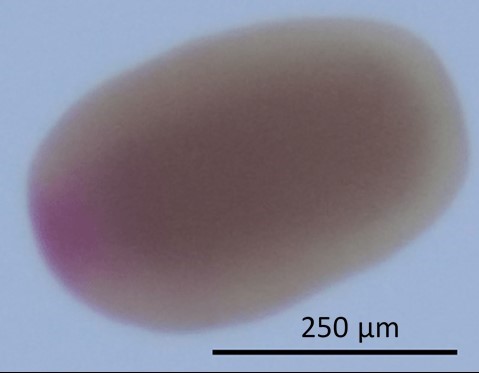

サンゴの赤ちゃん(プラヌラ幼生)

サンゴは受精するとプラヌラ幼生になり、海の中を数日から数週間、漂います。その後、海底に降りてポリプとなり、サンゴへと成長します。この写真は、OIST(沖縄科学技術大学院大学)が撮影したウスエダミドリイシのプラヌラ幼生です。

サンゴの産卵と環境の関係

サンゴが増えるには、栄養の少ないキレイな海水と、適切な水温が必要です。しかし、最近は海の様子も変わり、サンゴの幼生が海底に着底できなくなったり、サンゴの幼生が減ったりしています。温暖化や、現地の海洋汚染を防ぐことで、これからもサンゴが増え続けることができるはずです。

5月から8月の夕暮れ、家の近くのビーチを散歩していると、ふわりとサンゴの産卵の匂いが漂ってくることがあります。そんな瞬間が大好きです。

まとめ|サンゴを守るために

サンゴは「無性生殖」と「有性生殖」の2つの方法で増えます。無性生殖では体を分裂させたり、折れた破片(だんぺん)から新しい群体(ぐんたい)を作ったりします。有性生殖では、他のサンゴと混ざって、赤ちゃんサンゴを生み出します。産卵方法には、バンドルを使うものと、卵と精子を直接放出するもの、体のなかで赤ちゃん(プラヌラ)を育ててから外に出すなど、様々な繁殖方法(ふえる方法)があります。

ここ最近になってサンゴは急激に減っていますが、以前のように回復するためには、以前のようにきれいな海を取り戻さなければなりません。そのためには、海に流れる栄養を減らしたり、気候変動に関する知識を増やすことが大切です。みんなでサンゴ礁の海を豊かにしていきましょう!

ユニスクでは、サンゴの移植を通して浦底湾の海洋環境を調べています。2018年にサンゴ移植を実施し、2022年に一斉に産卵しました。その様子はまた別のページでご紹介します(ページを作成中)

サンゴの仲間には色々な産卵方法をとる種類がいますが、それについても詳しい取材記事を作成中です。お楽しみに!

画像提供: ウスエダミドリイシのプラヌラ幼生の写真, Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) , Acropora tenuis planula larva by OIST is licensed under , CC BY 4.0

コメントを残す